STOP★ 当サイトはコミュニティ居住者限定です

日本ハウジングの名前こそ出て来ませんが悪徳業者の手口も紹介されています。

当マンションも老いが始まっています。少なくとも管理会社の食い物にされつつあります。

高齢者(60歳超)の方は他人事と思わずマンション管理に関与していかないと、老後資金が痩せ細ります。現役(60歳未満)の方は転居プランを持つか、管理問題に参加するか、少なくとも傍観者でいると後悔することになります。

>

◆◆◆

https://www.nhk.or.jp/gendai/articles/4859/

工事費用や人件費の上昇で、マンションの管理や修繕にかかる“お金”が軒並み値上がり。さらに業者による談合や、工事費用の水増しなど不正が疑われるケースも後を絶ちません。国や専門家も注意を促すが、管理に関わりたくないという住民の“無関心”が問題の背景に。どう暮らしを守るのか、トラブルに陥りやすいマンションがわかるチェックリストや、具体的な解決策、さらに住民一丸で資産価値を向上させた事例も紹介。

※放送から1週間はNHKプラスで「見逃し配信」がご覧になれます。

桑子 真帆キャスター:

こちらは、分譲マンションに住む人たちが毎月支払う管理費や修繕積立金を合わせた維持費を示したグラフです。2012年の時と比べて、いずれの地域も、この10年でおよそ3割上昇しています。

背景には人件費や資材費の高騰があり、今後さらに上昇する可能性もあると見られています。今、値上げに直面している住民たちには戸惑いが広がっています。

築18年、50戸のマンション。住民の男性が直面しているのは修繕工事費の上昇です。

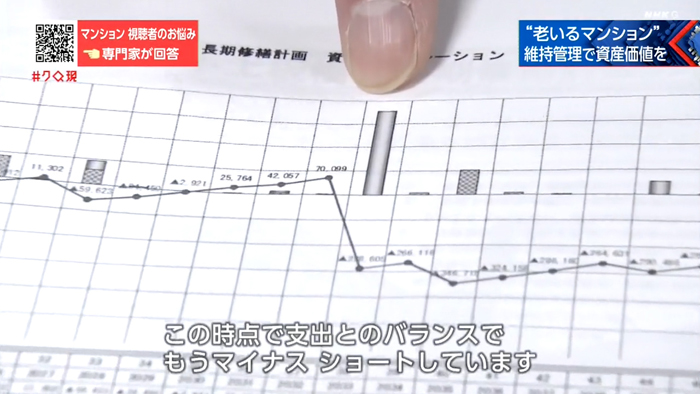

工事資金の不足額は3億円に上ります。資金不足が判明したきっかけは、このマンションで初めて作られた今後30年の長期修繕計画。物価高騰や老朽化の影響で工事費が押し上げられていったのです。不足分を補うため、住民が毎月支払う修繕積立金は2倍以上に。重い負担です。

修繕積立金が不足するマンションは、5年前の時点で全体のおよそ35%。工事費用が高騰する今、状況は、より深刻になっていると見られます。

そんな中、必要以上の費用を工事会社から不正に請求されたマンションもあります。

神奈川県にある築25年のマンションは、5年前、大規模な修繕工事を行いました。工事の対応にあたったのは、住民から選ばれた2人の修繕委員。専門知識がないため、ほとんどの工程を業者に委ねていたといいます。

ところが工事が終盤にさしかかった頃、工事会社から予算をオーバーする可能性があると告げられました。

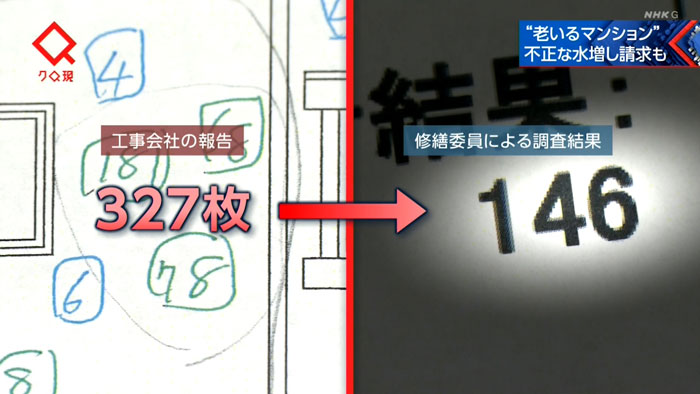

そこで修繕委員が工事の進捗(しんちょく)の報告を細かく確認すると、工事が終わっている場所で、なぜか外壁タイルの張り替え枚数が急増していたのです。

異変に気付いた2人は別の専門家のアドバイスを受け、自分たちで調査することに。

タイルや、つなぎ目部分の状態を1枚1枚チェック。すると、タイルを張り替えた枚数が場所によっては工事会社の報告の半分以下だと分かりました。

修繕委員が工事会社に説明を求めたところ、不正を認めました。調査した結果、業者が水増し報告をしたタイルの数はおよそ1万4,000枚。危うく500万円近くを過大に支払うところでした。

調査に協力した一級建築士は、住民は専門の知識に乏しいため、不正な工事に気づかないままでいる可能性があるといいます。

実際に悪質な行為に加担したと話すのは工事会社を営む男性です。明かしたのは、業者同士で手を組み、マンションのお金を狙う手口。

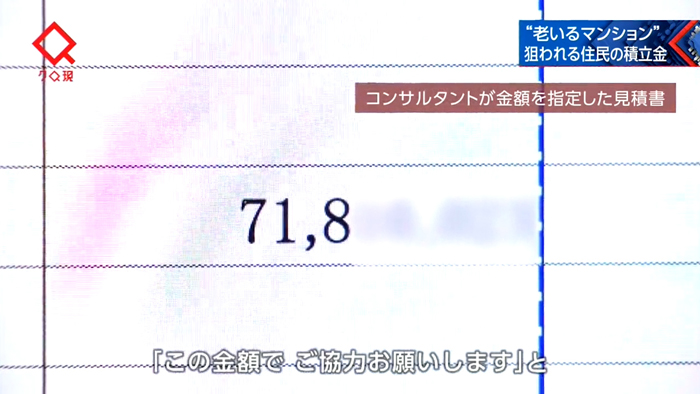

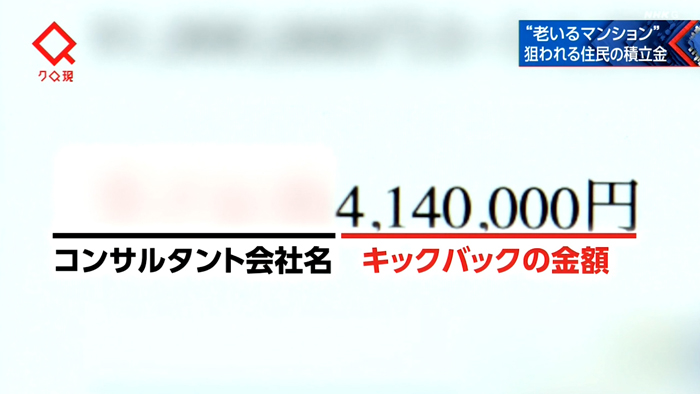

それは、工事に関わる複数の企業が事前に工事金額を裏で示し合わせる談合です。大規模修繕の際、多くの場合、マンション側から委託されたコンサルタントが複数の会社の見積もりを比較して工事会社を選びます。しかし、男性が関わった談合のケースでは、事前にコンサルタント側が見積もりの金額も工事を受注する会社も決めていました。

マンション側から工事会社に支払われた工事費の一部は、キックバックとしてコンサルタントに渡されます。こうした行為は、工事ごとに受注する会社を変えながら繰り返され、マンション側から必要以上のお金を吸い上げているのです。

キックバックの額は工事費用の10%を占めることもあるといいます。住民が損をする仕組みだと知りながらも工事会社を営む男性は、このやり方に協力せざるを得なかったといいます。

<スタジオトーク>

桑子 真帆キャスター:

きょうのゲストは、マンションに関する相談に毎年1,000件以上応じている弁護士の香川希理さんです。

このマンション所有者の利益に反する行為、国も注意喚起をしているということですが、実際どれくらいこういった不正が広がっていると考えたらいいのでしょうか。

香川さん:

今のVTRを見て、一般の方々は非常に驚かれたと思うのですが、実はマンション業界においてこういった不正というのはかなり広くまん延してしまっているのが実情です。

桑子:

具体的にどういう例があるんですか。

香川さん:

いちばん多いのはVTRにありましたとおり、コンサルタントと工事会社が結託して、管理組合に必要以上のお金を出させているという例ですが、さらに悪質なのは理事長まで巻き込んで結託しているというケースです。こうなってしまうと他の住民の方はそもそも異常事態に気づけませんし、それを是正することができないということになってしまいます。

桑子:

こういったことが起こってしまうのはどうしてですか。

香川さん:

最後に告発者の方がおっしゃっていましたけど、1社だけが是正しようとして抜けてしまっても、結局その会社だけ工事を受けられないだけで、他の会社において談合が行われていますので状況は改善されない。ですので、業界全体が一体となって改善していくということが必要なのではないかなと思います。

桑子:

では、住民にはどんな対策ができるのか。香川さんに挙げていただきました。

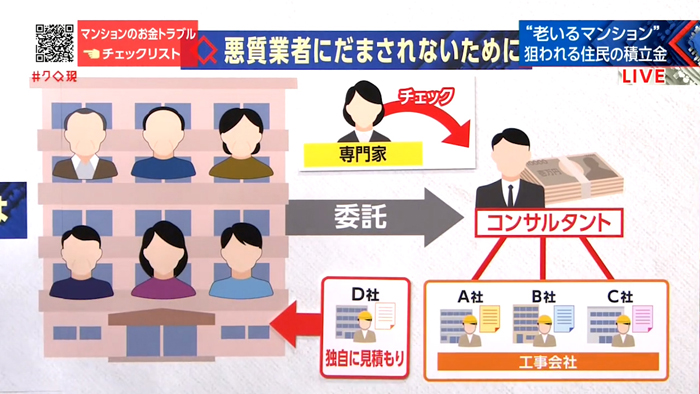

「専門家によるチェック」。それから「独自に見積もり」ということで、どういうことでしょうか。

香川さん:

まず専門家によるチェックですが、依頼しているコンサルタントも専門家なのですが、別の第三者たる専門家のチェックも受けるということが重要かと思います。

桑子:

なるほど。そして「独自に見積もり」は。

香川さん:

「独自に見積もり」というのは、管理組合自身も積極的に関与すると。コンサルタントとか業者任せにしないことによって、業者も安易に不正ができなくなりますので、そういったことも重要なのかなと思います。

桑子:

とにかく住民が積極的に関与する姿勢を見せることで、プレッシャーにもなる。緊張関係が生まれるということですね。

香川さん:

おっしゃるとおりですね。

桑子:

ここまでは、不正のお話でしたが、そもそも不正がなくても、今、維持費高騰という問題をマンションは抱えていますよね。こちらについての対策のヒントが「マンションの家計簿」ということで、これはどういうことでしょうか。

香川さん:

「家計簿」というのは、収入と支出を洗い出して将来的な大きな支出に備えるということですね。これを管理組合においてもやっていただく。それがまさに長期修繕計画というものなのですが、収入と支出を把握し、将来の大規模修繕に備えるということをやっていただく。さらに、これを定期的に見直していくということが非常に重要なのかなと思います。

桑子:

これが必要になってくるマンションは、今後、増えていくと考えたほうがいいですか。

香川さん:

そのとおりです。実は、日本全体で築年数が経過している老朽化マンションというのが非常に増えています。とすると、老朽化マンションにおいてはより修繕が必要になっていきますので、維持費高騰への対策は日本全国各地で必要になっていくのかなと思います。

桑子:

こういったマンションが直面するお金のトラブル。気をつけるべきポイントを今回、香川さんにチェックリストにしていただきました。

例えば、理事長や理事が毎年全員入れ代わるということはないでしょうか。さらに、長期修繕計画を定期的に見直していないということはないでしょうか。こういったこと、ぜひ気をつけてほしいということです。

実際には、できるだけ手間のかかる管理には関わりたくないという人が多いのも現実です。そうしたマンションで、今、導入が始まっているのが「第三者管理」という仕組みです。外部の専門家などに運営の判断や決定をお任せしてしまうというものですが、ただ、その仕組みにも課題があるようです。

12月、第三者管理の導入を決めた愛知県内のマンション。

駐輪場など、共用部分の管理方針を決めたり、修繕などに対応したり、住民の代表である理事長が1人で担っていました。

そんな時、見つけたのが「第三者管理」という仕組みです。これまで理事長が行っていた運営に関する判断や決定。第三者管理では外部の専門家などにその権限を委ね、管理者になってもらうのです。

このマンションでは、マンション管理士が新たな管理者となりました。理事長の職はなくなり、住民は手間のかかる意思決定から解放されます。負担は、1戸あたり月2,500円です。

しかし、中には第三者管理を導入して後悔したというケースも。

関東地方にあるマンション。第三者管理を導入しないかと、マンションの管理業務を行う管理会社から持ちかけられました。

しかし導入後、お金の使われ方が不透明になったと感じ始めます。日常的な修繕は事後報告。老朽化したエレベーターの工事は費用について説明がありませんでした。

第三者管理をやめたいと駆け込んだ、行政の相談会。そこで、後戻りは難しいといわれます。

第三者管理の導入時に作られた規約です。元の仕組みに戻すには実印や印鑑証明書を集め、多数の住民の同意を得るなどいくつものハードルが課せられていました。この規約は正式な手続きを経て承認されたものですが、住民はその内容を理解できていませんでした。幸いマンションは10戸ほどだったため、各所有者に声をかけて同意を取り、なんとか第三者管理をやめることができました。

<スタジオトーク>

桑子 真帆キャスター:

この第三者管理について、今、国はガイドライン作りを進めています。中でも課題があるとされているのが、マンションの運営の判断や決定をする管理者に外部の専門家ではなく、管理会社がなることだというんです。

この管理会社というのは、通常マンションの清掃ですとかお金の管理をする会社ですけれども、香川さん、管理会社が管理者になることはどういう危うさをはらんでいるのでしょうか。

香川さん:

管理会社が管理者を兼ねる第三者管理方式においては、利益相反の問題があるのではないかと指摘されています。

桑子:

利益相反ですか。どういうことでしょうか。

香川さん:

具体的には、発注者たる管理者と受注者たる管理会社が同一の会社になりますので、自分が自分に工事などを発注するということができてしまうと。

そうすると、管理会社は悪く言えばですけど、必要以上のお金で高く発注することによって管理組合に必要以上のお金を出させるということができてしまうのではないかと危惧されています。

桑子:

確かにそうですね。香川さん、ガイドライン作りに関わっていらっしゃるということですが、ガイドラインができることで、そういったおそれというのは解消できるのでしょうか。

香川さん:

まず大前提として押さえておきたいのは、この第三者管理という制度そのものが悪いものではないということですね。

むしろ、今、高齢化社会がどんどん進んでいて、管理組合の役員のなり手不足も深刻化しています。そういった問題についての解決策の1つとして、この第三者管理というのが有効なのではないかと言われています。

ただ、今、作っているのはこのガイドラインなんですね。第三者管理に関するルールが何もないので、まずはルールを作りましょうということをやっているのですが、あくまでガイドラインなので「守ってくださいね」なので、もし、これを守らないような業者が出てきてしまったら、その次の段階としては強制力を持った法律というのが必要になるのではないかなと考えています。

桑子:

結局、誰かに任せきりというのは課題があり、住民の関わりが不可欠なわけですが、そんな中、2022年に誕生したある制度を活用して、住民の意識が変わったマンションがあります。

都内にある築27年300戸のマンションです。

この日は、月に1度の移動販売イベントでにぎわっていました。住民のアイデアで始まったものです。

多くの住民が、主体的な活動に取り組むこのマンション。実は、数年前までは管理に関心を持つ住民は多くなかったといいます。管理組合理事長の山元正宜さんは、ある取り組みがきっかけとなり、住民に変化が起きたといいます。

それは、マンションの管理状況を自治体が評価する「管理計画認定制度」です。この認定制度は、修繕工事や積立金の計画などが適正かどうかを自治体がチェックするものです。認定されると、ロビーなど共用部分の固定資産税が最大で半額免除され、借り入れ金利が優遇されるなど住民にもメリットがあります(※各種条件があります)。

そこで、このマンションでは認定の条件である長期修繕計画の見直しに乗り出しました。壁となったのが修繕積立金の不足です。実は、かつて起きた漏水事故などで積立金が3億円近く不足すると見込まれていました。

そこで、山元さんは不足分を補うためには毎月支払う積立金を2倍近くに値上げすることが必要だと住民に訴えました。その際、課題と共に認定制度のメリットも伝え、関心を高めていきました。

住民の1人、みゆきさんです。

値上げには驚きましたが、メリットもあると分かり、マンション管理に真剣に向き合い始めたといいます。

2か月の議論の末、ほとんどの住民が積立金の値上げに賛成。長期修繕計画を見直し、2022年9月、無事に認定を取得しました。一連の取り組みをきっかけに住民たちの関心が高まり、今では管理をサポートする役割に30人が手を上げるまでになりました。

<スタジオトーク>

桑子 真帆キャスター:

こちらのマンションは認定を取得後、自治体の評価を受けていることなどから、その価格の上昇率が地域の相場と比べて高く推移しているということです。

この管理計画認定制度、意識改革をしようということにつながっていますが、どれくらい今、抱えている課題を解決できると考えていますか。

香川さん:

住民の方々が、管理組合運営に、より積極的に関わっていくきっかけになるのではないかと考えております。

もともとマンションというのは、あくまで民間のものであって、公的なものではないから、行政は関与しないというのが原則としてあったんです。

ですが、昨今の管理不全マンションですとか老朽化マンションで、管理組合マンション内だけではなく、近隣住民や近隣社会に被害を及ぼすという事例が続発してしまったんです。ですので、行政としてもマンションは民間のものだけど、公的な側面もあるよね、だから積極的に関わっていきましょう、今まさに時代の転換点にあるんですね。

その一つの制度が管理計画認定制度で、非常に重要な制度なので、より普及してほしいなと考えています。

桑子:

今回本当に任せきりにしてしまうことの危うさ、そもそも維持費が高くなっている、いろんな問題を見てきたわけですが、マンションに安心して暮らせるためにどういうことが必要になってくるとお考えですか。

香川さん:

まず住民の方々、一人一人が管理組合運営の主役は自分自身なんだという意識を持つことが非常に重要だと思っています。

よく勘違いされるのが、マンションを買う際、例えばマンションの104号室を買いますという時に、104号室の部屋を買うという意識はあっても、それに付属する廊下とか階段とか外壁の共用部分まで買うという意識がない方がいらっしゃるんです。実際には、廊下とか階段の共有部分を買うことになる。そうすると、その廊下とか階段の管理する責任も負うということで、まさに管理組合運営に住民の方々が積極的に関わっていかないといけないと。そうすることで自分たちの財産が守られていくんだと、こういう意識が必要だと思います。

桑子:

管理は楽だからいいな、ではないということですか。

香川さん:

そのとおりです。

桑子:

ありがとうございます。まさにマンションを買う責任というのがどういうものなのかというのを改めて考える必要があると思いますが、それと同時に、その管理のあり方をさらに管理・監督する制度ですとか、仕組み作りというのも同時に早く進めるべきではないでしょうか。

◆◆◆

/

コメント

コメントを投稿